目次

- 第0話 静寂が壊れる前に

- 第1話 最初の違和感

- 第2話 不気味な兆候

- 第3話 言い争いの火種

- 第4話 不意の訪問

- 第5話 限界の連続

- 第6話 戦う決意

- 第7話 記録と希望

- 終章 静寂のために

最初は、ただの隣人にすぎなかった。

顔を合わせれば軽く会釈をし、時には世間話を交わす程度の、ごく普通の関係だった。

そこに特別な親しさがあったわけでもないが、取り立てて不安や不満を覚えることもなく、日々は淡々と流れていった。

建物の中に響く音も、玄関の前で交わす言葉も、すべてはありふれた日常の一部。

その頃の私は、「隣人トラブル」という言葉が自分の身に降りかかるとは夢にも思っていなかった。

静寂は当たり前のようにそこにあり、穏やかな暮らしがこの先も続くのだと信じていた。

だが、その静けさは、思いがけない音によって唐突に破られることになる。

その異変は、唐突に始まった。

ある晩、建物全体に響き渡るような大きな音が鳴り響いた。まるで床か壁を強く蹴りつけるような鈍い衝撃音。

一度きりではなかった。何度も繰り返され、そのたびに私の胸はざわついた。

最初は、ただの偶然かと思った。

だが、振動は夜を選んで現れ、静寂を壊し、眠りを妨げる。

それは単なる騒音ではなく、私に向けられた敵意のように感じられた。

私はついに警察署に通報することを決意する。

木曜日の夜、制服姿の警察官2名が到着し、実際に騒音を確認した。

警察官が当該の人物に注意すると、彼は土下座をして謝罪した。

だが、その土下座に誠意はあったのだろうか。

心の奥で、私は嫌な予感を拭いきれなかった。

この出来事は終わりではなく、むしろ始まりにすぎなかったのだ。

警察官が去ったあと、しばらくは静けさが戻ったように思えた。

だが、その安堵は長くは続かなかった。

10月30日――夜。

私はトイレのドアを軽くノックした。返ってきたのは言葉ではなく、強烈な「ドン」という音。

まるで挑発するかのように、内側からドアを蹴り返されたのだ。

一瞬、血の気が引き、背筋に冷たいものが走った。

12月4日。

今度は浴室で異様な光景を目にした。ドアにはロックがかけられ、室内の壁はなぜかラップで覆われていた。

「何をしているのか…」理解が追いつかない。

その異質さに、言いようのない不安だけが募っていった。

やがて共用スペースには「いびき禁止」と書かれた張り紙が貼られ、黒板にまで同じ言葉が書きつけられるようになった。

誰に向けたものなのかは明らかだった。

私の日常は、じわじわと侵食されていった。

年が明けても、状況が改善されることはなかった。

むしろ不安は形を変え、より直接的な対立へと姿を現していった。

2月5日、まだ外が暗い午前4時40分。

再び騒音が発生し、警察を呼ぶ事態となった。

夜明け前の静けさを切り裂く音に、心身ともに削られていくような疲労を覚える。

そして3月31日、ついに中根氏と隣人が共用スペースで言い合いをする場面に立ち会った。

原因は信じがたいものだった。

「風呂の栓は自分のものだから使うな」――。

隣人が一方的に中根氏に言いがかりをつけたのだ。

あまりに理不尽な主張に、私はただ呆れながら見守るしかなかった。

だが、この小さな口論こそが決定的な亀裂となった。

もはや「ただの迷惑」ではない。

相手は意図的に、周囲を巻き込んで追い詰めようとしている。

平穏を求める気持ちは強かった。

しかし、その静けさを守るために、私は闘う覚悟を少しずつ固め始めていた。

9月8日、午後4時頃。

予期せぬ隣人の友人を名乗る人物の訪問が、静かな日常を再び揺るがした。

ドアの向こうから漂う緊張は、まるで空気そのものに重みを与え、心臓が早鐘を打つ。

何も起こらない日など存在せず、隣に潜む不穏さは常に私を意識させる。

その人物の顔を見れば、次に何をされるのかと、無意識に警戒してしまう自分がいた。

さらに不穏な噂も耳に入った。

大家さんがストックしているアルミ缶資源を、何者かに渡しているらしいというのだ。

「誰に?なぜ?」

疑念が頭を巡り、平穏な生活の輪郭は次第にぼやけていった。

小さな行動ひとつに意図を読み取り、恐怖を感じる日々。

静けさは遠く、安心はすぐそばに存在しない。

そのことを、私は少しずつ痛感するようになっていた。

7月13日、朝。

疲労と緊張で、心身は限界に近づいていた。

大家さんが警察を呼ぶ事態になったのだ。

さらに事態は悪化していた。

駐輪場の自転車を大家さんの庭に投げつける行為が監視カメラに記録され、警察介入の理由になった。

その映像を見たとき、言いようのない怒りと恐怖が同時に押し寄せた。

翌日、制服姿の警察官が到着した。

現場を確認するも、対象者は扉を開けず、直接対峙はなかった。

騒音や行為の事実は記録として残る一方、緊張は収まらず、私の胸の奥には不安と苛立ちが混じり合った。

「どうしてこんなことが…」「私は何もしていないのに…」

理不尽さと無力感が交錯する中、私はある決意を固め始めた。

恐怖に押し潰されるだけの日々は、もう終わりにしたい──。

静かな生活を取り戻すための戦いは、ここから始まる。

小さな一歩が、未来の静寂への第一歩になると、私は信じた。

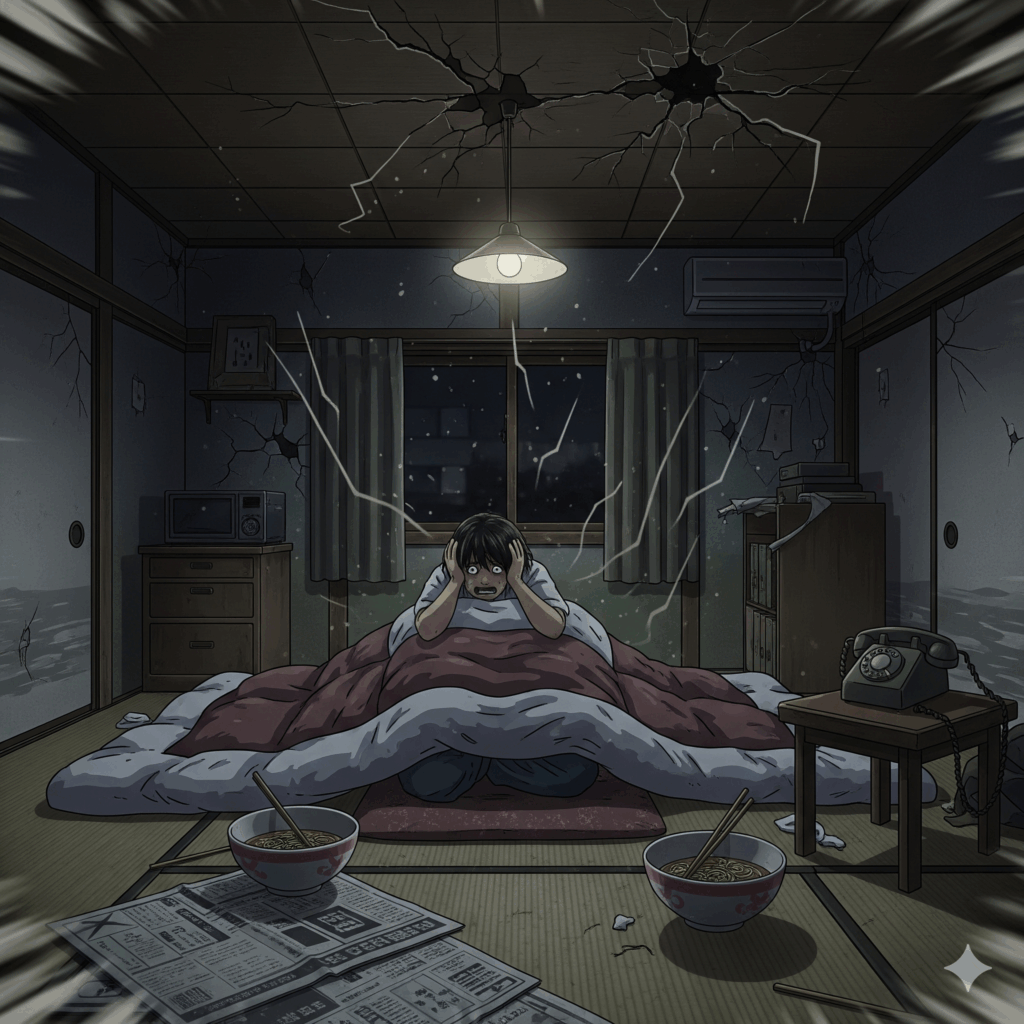

2025年8月13日、深夜。

建物全体を揺らす大音量の騒音が私を叩き起こした。

「まただ……」

胸の奥で、何かが切れた。

恐怖に押し潰されるだけの自分に、もう耐えられなかった。

これまで、私は争いを恐れて目をそらしてきた。

警察に通報しても、謝罪があっても、何も変わらなかった。

ただ怯えて生きることに慣れてしまっていた。

だが、この夜、心の奥でスイッチが切り替わった。

「もう恐れてはいられない。戦うのだ。」

翌朝。

私は共用スペースに放置された私物に対して、正式に撤去を求める書類を作成し、投函した。

キーボードを打つ手は震えていた。

だがその震えは恐怖だけではなく、覚悟の証でもあった。

静かな生活を取り戻すための闘いは、ここから始まった。

恐怖に押し潰され、なすがままにされていた日々は、もう終わった。

私は今、こうして一つひとつの出来事を記録に残している。

それは単なる事実の列挙ではない。

眠れぬ夜に胸を締めつけた不安。

ドアを蹴られたときの鼓動の高鳴り。

警察官が到着しても扉を開けず、沈黙する隣人の不気味な気配。

そのすべてが、私にとっては「生きた証」だ。

「自分は確かにここで闘った」

「ただ怯えていただけではない」

そう胸を張って言えるようにするために、キーボードを打ち続けている。

そして願っている。

もし私と同じように理不尽な隣人トラブルに苦しむ人がいるなら、この記録がわずかでも勇気を与えられるように。

静かな生活は、ただ待っていても戻ってこない。

求め、行動し、そして闘うことでしか取り戻せない。

戦いの日々はまだ続くだろう。

だが私はもう孤独ではない。

記録があり、言葉があり、そしてこの文章を読んでくれる「あなた」がいる。

だから私は歩みを止めない。

恐怖に屈せず、未来の静寂を信じて。

――これが、私の「隣人との闘いの記録」である。